Les origines berbères de Bulla Regia sont probablement antérieures à sa culture punique. De nombreux témoignages d’une occupation très ancienne parsèment le site : nécropole mégalithique située au sud du parc archéologique actuel et particulièrement bien conservée, tombes à puits et stèles néo-puniques. En outre, de la céramique grecque que l’on peut dater du ive siècle av. J.-C. y a été retrouvée.

Chapiteau ionique subsistant du temple dédié à Tanit (musée du site)

Au iiie siècle av. J.-C., la ville est sous l’influence de Carthage car des inscriptions révèlent la présence d’un culte offert au dieu Ba'al Hammon et l’inhumation des morts dans des vases funéraires de type punique. Le musée local conserve d’ailleurs des éléments d’un temple dédié à Tanit. Un trésor monétaire de frappes de Carthage en électrum et argent daté des environs de 230 av. J.-C. a aussi été découvert dans les fouilles de la « Maison de la chasse ». Les fouilles font apparaître une intégration de la cité à cette époque au commerce méditerranéen, de par la diversité géographique des découvertes effectuées.

Cité numide

Le site se trouve dans la moyenne vallée de l’actuelle Medjerda (ancienne Bagradas) — les Grandes Plaines des auteurs anciens — au pied du Djebel R’bia qui s’élève à 649 mètres et au milieu d’un riche terroir céréalier qui a suscité la création précoce d’une cité.

Sa position au carrefour d’un axe est-ouest, reliant Hippone à Carthage, et nord-sud, reliant le Sahel à la mer à travers la Kroumirie, a été mise en évidence par Yvon Thébert. De même, la proximité du site de Chemtou et de ses riches carrières de marbre numide a pu contribuer de manière substantielle à l’enrichissement de la cité : elle a pu bénéficier de l’infrastructure construite pour l’exportation du marbre aux fins d’exporter sa production céréalière, au moins en partie.

Bulla Regia est un site antique situé dans le nord-ouest de la Tunisie, plus précisément au lieu-dit anciennement dénommé Hammam-Derradji — ce toponyme fixé par l’archéologue, diplomate et membre de l’Institut de France, Charles-Joseph Tissot (1828-1884), n’étant plus usité depuis Gilbert-Charles Picard1 — à 5 kilomètres au nord de Jendouba.

Autrefois placé sur la route reliant Carthage à Hippone, le site a fait l’objet de recherches archéologiques partielles, qui ont cependant permis de mettre en évidence l’ancienneté de l’occupation et de mettre au jour un élément caractéristique de l’architecture domestique à l’époque romaine : la construction d’un étage souterrain reprenant le plan des maisons, particularité posant un problème en raison de l’absence d’utilisation de plans similaires dans d’autres régions chaudes de l’Empire romain.

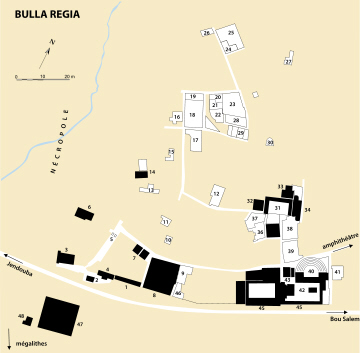

Plan général des vestiges de Bulla Regia

Légende : 1. Citernes ; 2. Monument en opus reticulatum ; 3. Citernes ; 4. Ensemble monumental ; 5. Arc de triomphe ; 6. Fort byzantin ; 7. Temples ; 8. Thermes de Julia Memmia ; 9. Édifice de Diane ; 10. Péristyle de maison ; 11. Maison du trésor ; 12. Maison n°3 ;

13. Maison n°7 ; 14. Basiliques chrétiennes ; 15. Maison n°2 ; 16. Maison du paon ; 17. Insula de la maison n°1 ; 18. Maison de la chasse ; 19. Maison de la nouvelle chasse ; 20. Tombes ; 21. Maison n°9 ; 22. Maison n°10 ; 23. Maison de la pêche ; 24. Maison n°15 ; 25. Maison d’Amphitrite ; 26. Thermes des Venantii ; 27. Thermes du nord-est ; 28. Maison n°8 ; 29. Maisons n°11 à 14 ;

30. Nymphée ; 31. Forum ; 32. Capitole ; 33. Temple d’Apollon ; 34. Basilique ; 35. Marché ; 36. Maison n°4 ; 37. Maison n°5 ; 38. Constructions non identifiées ;

39. Thermes au nord-ouest du théâtre ; 40. Théâtre ;

41. Thermes à l’est du théâtre ; 42. Première esplanade monumentale ; 43. Temple d’Isis ; 44. Seconde esplanade monumentale ; 45. Mur de soutènement ;

46. Maison ? ; 47. Grands thermes sud ; 48. Église d’Alexander